Nous arrivons dans le parc Uluru - Kata Tjuta poursuivis par deux tempêtes de sable. Nous y échappons de peu. Elles prennent finalement une autre route que la notre.

Le campground de Yulara, le complexe hôtelier situé à la frontière du parc, est vide. Morte saison. Nous allons être presque seuls pour profiter d’un des sites les plus visités d’Australie.

Uluru, autrement connu sous le nom d’Ayer’s Rock, est sans doute le monolithe le plus connu au monde. Il attire plus de 400.000 visiteurs par an, ce qui fait de lui, comme l’indique avec une pointe d’humour le Lonely, la plus photographiée des “rock stars”. Situé en plein milieu de l’Australie, Uluru s’élève à 348 mètres au-dessus d’un immense plateau. C’est un lieu sacré pour les peuples aborigènes Pitjantjatjara et Yankunytjatjara (qui se sont autonommés les Anangus). Sa particularité géologique et son importance culturelle l’ont élevé en symbole de l’Australie. Le parc d’Uluru - Kata Tjuta est classé au Patrimoine mondial par l’UNESCO.

Nous nous rendons au centre culturel du parc pour mieux comprendre l’histoire, l’environnement et les éléments culturels du site.

Un peu d’histoire d’abord. Les premiers Européens recherchant des sites pour la construction de la ligne télégraphique transaustralienne arrivent dans la région en 1873. Le premier à découvrir Uluru, William Gosse, baptise le rocher Ayer’s Rock. Ils découvrent une population de nomades qui vivent de chasse et de cueillette. Les Aborigènes Pitjantjatjara et Yankunytjatjara se déplacent en fonction des mouvements des groupes de kangourous et d’émeus entre Uluru et les Kata Tjuta, un ensemble de masses rocheuses situées à une cinquantaine de kilomètres de là.

Les Aborigènes possèdent une excellente connaissance de leur environnement et parviennent à se nourrir toute l’année dans cette région particulièrement aride. L’exposition présente à l’aide de photographies et d’échantillons les variétés de bois utilisées selon leur dureté pour la fabrication d’armes, d’outil ou d’ustensile de cuisine.

Les plantes du désert n’ont aucun secret pour les femmes: elles connaissent les propriétés de chacune pour se nourrir et se soigner. Elles ramassent aussi des fruits, des graines, des insectes qu’elles placent dans de grandes calebasses formées dans un pan d’écorce d’arbre. Les fourmis à miel (qui ont apparemment plutôt un goût de beurre de cacahuète) et de grosses larves qui habitent les racines de certains arbres sont aussi récoltées et ramenées au camp. Les femmes et les hommes transmettent leur savoir aux jeunes générations lors de cérémonies initiatiques très importantes. Nombre de ces rituels ont lieu autour du site sacré d’Uluru.

L’arrivée des Blancs dans ce petit paradis va évidemment changer la donne. Entre les éleveurs en quête de nouveaux espaces pour faire paitre leur troupeau au début du XXe siècle, les touristes qui envahissent peu à peu la place à partir des années 40, les conflits sont de plus en plus nombreux avec les natifs. Les Anangus revendiquent la propriété des territoires autour d’Uluru. On la leur refuse jusqu’en octobre 1985, date à laquelle ils obtiennent la rétrocession de leurs terres… avec une condition stipulant que les Aṉangus accordent un bail d’exploitation de 99 ans à la National Parks and Wildlife Agency, et qu’il gèrent la montagne de façon coordonnée. Le conseil d’administration du parc est aujourd’hui constitué pour moitié d’Aborigènes. Après avoir longtemps porté les nom d’Ayer’s Rock - Monts Olga, le site reprend les dénomination aborigènes Uluru - Kata Tjuta. Un juste retour aux sources.

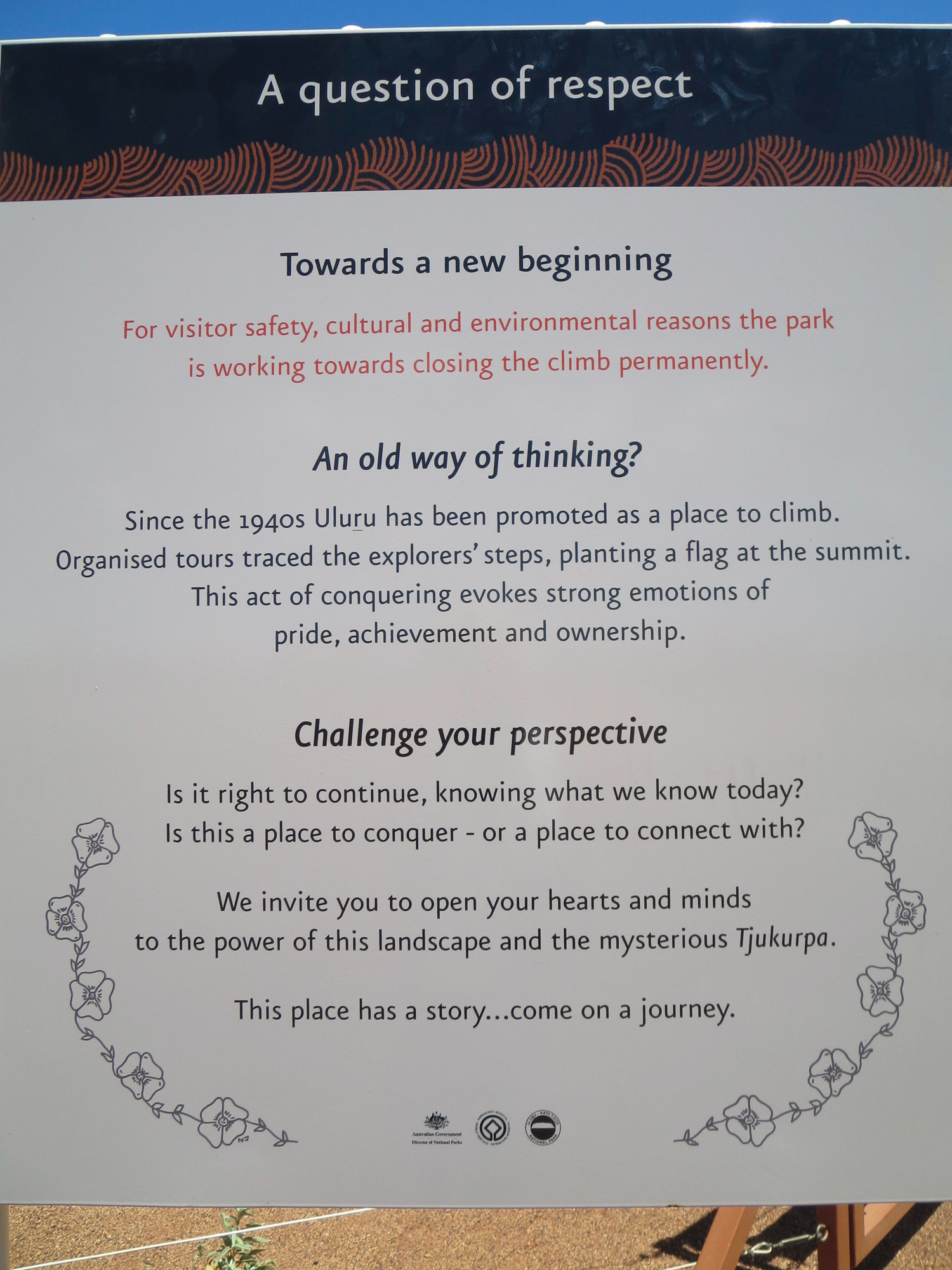

Vous me direz, plus de problèmes donc, justice est rendue. Pas vraiment, car les Aborigènes doivent désormais lutter pour le respect du site. Une des revendications majeures des Anangus reste l’interdiction pour les visiteurs de monter sur le monolithe d’Uluru. Pour les touristes, c’est un beau point de vue sur la région. Pour les Anangus, Uluru est la résidence d’anciens esprits créateurs du monde. Lors de la rétrocession des terres aux Aborigènes, la promesse leur avait été faite par la National Parks and Wildlife Agency que l’ascension du rocher allait être interdite. Cette décision a toujours été ajournée… car le lobby touristique fait pression. Les représentants des resorts, hôtels, agences de voyage et du gouvernement australien pensent que le nombre de touristes baissera considérablement si devait être posée une interdiction définitive.

L’idée fait cependant son chemin. Des enquêtes prouvent que seulement 10% des touristes qui viennent à Uluru réalisent l’ascension. Lors d’un autre sondage, on a posé à un panel de visiteurs la question suivante: viendriez vous à Uluru si l’ascension de la montagne était interdite? Seulement 20% des touristes auraient répondu qu’ils ne feraient pas le déplacement dans ce cas. Le Pareto des tristes sires… En attendant, les rangers du parc essayent de sensibiliser les touristes à la cause Anangu.

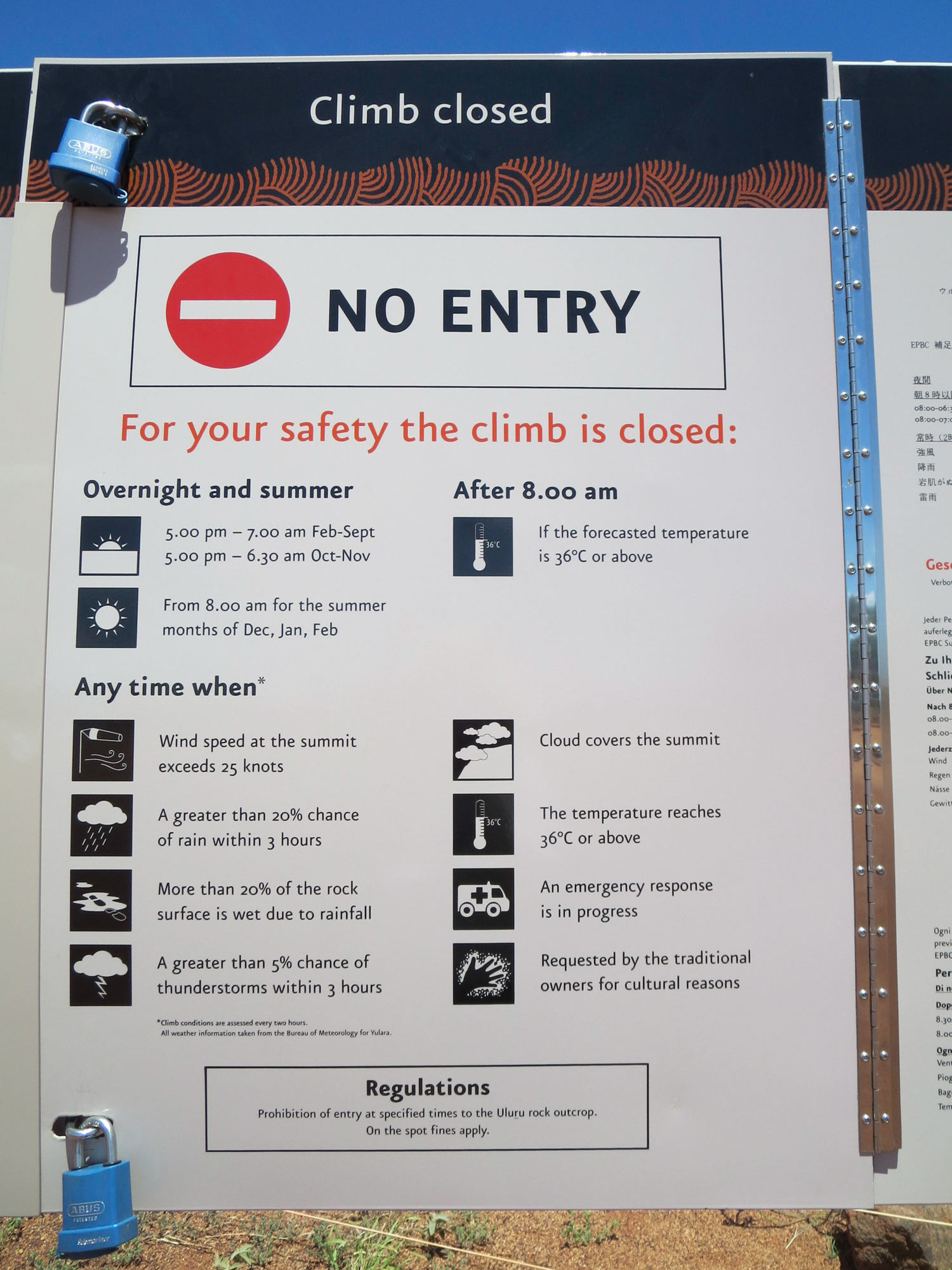

De plus, après les nombreux accidents (chutes, crises cardiaques, touristes foudroyés….), le parc a relevé les critères météorologiques pour pouvoir grimper sur Uluru. Ainsi, vous ne pouvez pas entamer l’ascension si:

- il fait nuit,

- après 8h00 pendant les mois de décembre, janvier et février (c’est l’été),

- après 8h00 si il fait plus de 36°c,

- si la vitesse du vent excède 25 noeuds,

- si il y a plus de 20% de chance de pleuvoir dans les 3 heures,

- si il y a plus de 5% de chance qu’un orage se déclenche dans les 3 heures,

- si plus de 20% de la surface du rocher est humide,

- si le rocher est couvert par des nuages

- et si les Anangus réquisitionnent le site pour des rituels.

Tout contrevenant s’expose à une amende salée. Bref, pour que les conditions favorables soient réunies, il faut pas mal de chance. On déshabitue ainsi les touristes à piétiner Uluru. Les Anangus ont bon espoir que, dans les prochaines années, l’interdiction définitive soit déclarée. On enlèvera alors l’affreuse chaine mise en place pour faciliter la montée des touristes, qui défigure le site.

Il existe d’autres interdictions autour d’Uluru. Parce qu’ils possèdent une dimension sacrée particulière, certains endroits du rocher ne doivent pas être pris en photo. Des panneaux indiquent les sections où le déclenchement est irrespectueux pour les Anangus. Par ailleurs, il est interdit de prélever du sable ou des cailloux dans le parc. Le centre culturel a eu, dans ce sens, une initiative intéressante et curieuse. Au milieu d’une salle d’exposition, au-dessus d’un tas de petites pierres, trône le “sorry book”. Des gens qui ont ramené des cailloux de leur voyage à Uluru les ont finalement renvoyés au parc avec une lettre d’excuse. Ils racontent dans des missives plus ou moins longues que depuis qu’ils sont rentrés chez eux, ils sont curieusement poursuivis par la malchance. Décès successifs parmi leurs proches, perte d’emploi, problèmes financiers, accident de voiture, maison brûlée ou inondations… Tous soulignent l’aspect soudain des événements après leur retour d’Australie. Les cailloux du regret: ils espèrent que la situation changera après restitution des pierres volées.

Nous effectuons le lendemain une promenade guidée avec un ranger du parc. Nous découvrons au long de la “Mala Walk” les légendes Anangus relié à Uluru. Les irrégularités sur la surface du rocher trouvent presque toujours une explication mythologique: déesse python, démon dingo ou lézard géant ont laissé là une brèche dans la roche au cours d’un combat titanesque; ici une caverne a servi d’abris à un lézard gigantesque; là-bas un trou en forme d’emprunte de chien marque la fuite du démon dingo. C’est très poétique.

Il reste des peintures rupestres à la base du rocher, sur les sites où ont lieu des rituels secrets. La signification des dessins n’est pas connue. Les aborigènes tiennent à ce que certains aspects de leurs croyances restent mystérieux.

Le ranger nous présente quelques plantes importantes pour les Aborigènes. Ces petites feuilles qui permettent de faire une décoctions, cet arbre qui donne un bois assez adapté à la fabrication d’arme, ces petites prunes qui constituent un bon apport en glucide, cette sève rouge prélevée pour ses propriétés cicatrisantes….Il nous raconte, à l’occasion, que l’introduction de la nourriture des Blancs dans le régime alimentaire aborigène a été un vrai désastre. Le sucre en particulier, à l’origine d’une épidémie de diabète dans les communautés. Par ailleurs, les organismes des natifs sont très sensibles aux effets de l’alcool. Dépendance et cirrhoses font des ravages.

A la fin de la visite guidée, nous entamons dans les pires conditions le tour de 10km autour du rocher.

Il est 11h00, il fait 40°c et les mouches sont de la partie. Nous revêtons nos élégants filets de protection qui réduisent notre champ de vision et rendent l’atmosphère encore plus étouffante. Ils sont cependant indispensables si on ne veut pas finir maboules. Les diptères s’immiscent partout, dans les oreilles, les narines, les yeux, en quête de sel et d’humidité.

Si le rocher aimante depuis des milliers d’années dieux, hommes et animaux, c’est surtout que, dans cet environnement aride, il maintient à ses pieds des réserves d’eau importantes et fiables. L’eau de pluie ravine et tombe dans des bassins naturels. Uluru est en fait…une oasis. Au niveau des sources, des arbres plus grands ont poussé et leur couleur contraste sur le grès orange du rocher. Les sources attirent oiseaux, kangourous, serpents… la vie.

Les Aborigènes, conscients des ressources limitées dont ils disposaient, ont toujours veillé à utiliser ces sources d’eau avec parcimonie. Ils se servaient en priorités dans les sources provisoires créées par les dernières pluie et utilisaient ensuite les puits d’eau plus fiables dans les périodes sèches. Une conscience écologique avant l’heure dont on aurait mieux fait de prendre de la graine un peu plus tôt.

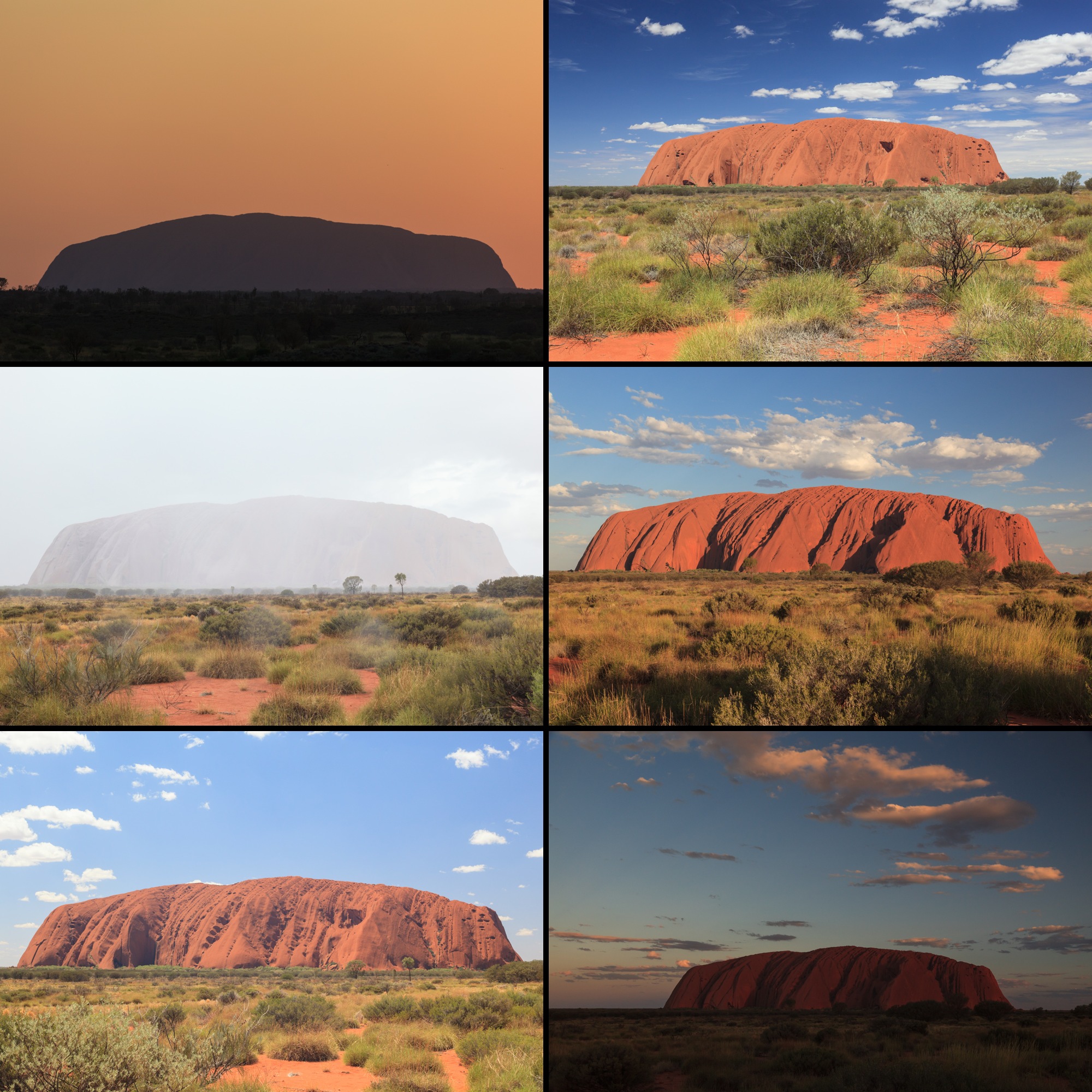

Nous aimons la couleur d’Uluru. Le grès dont est constitué le monolithe est tellement vieux que l’on ne trouve pas de coquillage dans son sable aggloméré. En plus d’être une “Inselberg”, le monolithe est un iceberg. Le caillou s’enfoncerait à plus de 6 km sous terre. Ca donne le vertige.

Pour avoir une meilleure idée du potentiel de couleur qu’il peut offrir, rien de mieux que d’assister au coucher du soleil (vidéo):

{videobox}87141760{/videobox}

Et au lever. Encore plus impressionnant:

Nous y assistons du point de vue aménagé des Kata Tjuta, aussi connus sous le nom de Monts Olga. Ce matin, nous voyons l’astre colorer de rouge les “nombreuses têtes” (traduction de l’expression aborigène Kata Tjuta). S’en suit une randonnée de quelques heures au sein de ces monticules rouges, autre lieu sacré pour les Anangus.

Nous passons plusieurs jours dans ce parc mythique, question de s’imprégner de l’ambiance sacrée du lieu.

Comments powered by CComment